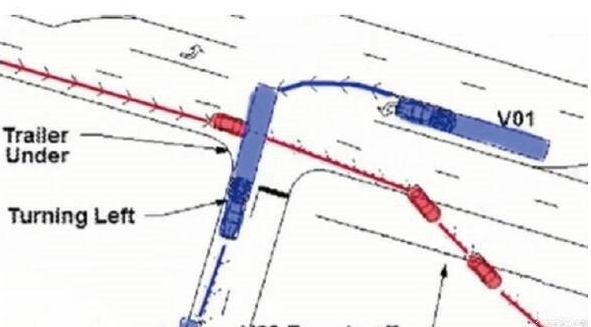

特斯拉Model S轿车在自动驾驶模式情况下追尾前方大货车,导致驾驶人死亡。据外媒报道:此次事故的原因是特斯拉的探头对前方卡车造成误判,以至于根本没有采取制动措施,直接撞入车尾造成了悲剧。特斯拉的雷达探测到了物体,但由于卡车底盘的高度相对于特斯拉的传感器位置太高,所以系统有可能认为是一个路上的标志牌,所以没有刹车。  由于现在雷达探头的传感器的技术障碍,单一的传感器是很难做到三维空间测量的,也就是说雷达只能测到前方是否有障碍物,障碍物离车辆的距离,至于障碍物的高度和宽度是很难在极短的时间内做出判断的。  如果说关于自动驾驶汽车的技术问题我们还能分析明白,并且能够通过研发慢慢找到解决方法,那关于自动驾驶汽车在出事故后的责任问题,就是我们现在面临的一个更加头痛的问题,甚至它也是决定着自动驾驶汽车能够发展的关键。传统汽车发生交通事故后,都有成熟的交通法规和保险理赔,民事赔偿,如果涉及到交通肇事也能有相对应的刑责,所以事故责任判定及解决都不是难题。 而在无人驾驶汽车里,则面临很多难题。除了责任判定比较麻烦外,找到责任的主体也是对当今法律的一个挑战。在传统事故中,驾驶员无疑是责任主体之一,但当一个汽车没有了驾驶员的时候我们该去找谁负责呢?首先我们想到的肯定是汽车的生产者,根据《消费者权益保护法》第35条规定:消费者在购买、使用商品时,其合法权益受到损害的,可以向销售者要求赔偿。销售者赔偿后,属于生产者责任或属于向销售者提供商品的其他销售者的责任的,销售者有权向生产者或者其他销售者追偿。而《产品责任法》中也是类似的规定。由此可知根据现行法律,如果在我国的话,似乎特斯拉也就是汽车的生产者就是赔偿的责任主体。 但是这样的判定似乎也有些不合理,也只能是在现有的法律体系下做出,因为法律的滞后性,在世界范围内还没有比较完善的对无人驾驶汽车事故的判定标准,作为一个新生事物,相关的法规严种滞后于无人驾驶技术的发展。即使在2015年底,美国加利福尼亚州首次为全自动无人驾驶汽车制订法规,也并未对发生交通事故后的责任认定做出详细的规定。 如果一味的按照传统法律来判定,无疑对无人驾驶汽车的生产厂家也会是一场灾难。试想一下,如果未来的发展趋势是每年几十上百万辆的无人驾驶汽车上路的话,面对这么大的数量,哪个厂家敢承担这么大的风险呢?谁还敢在这方面去如破创新呢?所以与其说是技术手段在制约着无人驾驶汽车的发展,更不如说是政策和法规的滞后是它发展最大的阻力。 如何破? 关于如何解决这个问题,已经有不少的方案在讨论。有建立特定区域和特殊车道来规定无人驾驶汽车行驶范围的,有根本不进行销售自己组建无人驾驶车队的等等。但是这些我看来都是在从技术的角度来解决,都是临时性的手段,都是治标不治本。对科技的发展速度,我们不能用现在的常规思维去考虑,而相应的规则和政策的制定也要有一定的前瞻性。技术性的手段都是解决汽车带有无人驾驶功能所遇到的问题,但无人驾驶汽车和汽车带有无人驾驶功能是完全不同的两个问题,我想现在每一个投入巨资研发的厂家都不只是想把它当做一个功能来开发的,都是看到了未来巨大的无人驾驶汽车市场。 一个真正的无人驾驶汽车我们要容忍它的成长所需要的时间,它完善过程所需要付出代价。所以,从法律上赋予它责任主体的资格才是根治的方法。这话听起来有些吓人,就像要机器人当成人对待一样。《机器人也是人》一书的作者、律师约翰-弗兰克-韦弗称,如果我们希望让机器人为我们做更多的事情,那么我们可能就需要赋予他们法律主体资格。“如果我们对待机器人就像对待真人一样,那么法律就应该认可我们与机器人之间的互动等同于我们与真人之间的互动。”这样的情况虽然听着有些惊悚,但却是科技发展不可逆的趋势,也同样适用于自动驾驶汽车。 汽车的自动驾驶在现阶段还是存在一定的技术瓶颈的,只能说特斯拉在汽车的自动驾驶功能方面走在了前面,但是由于它可能有点急功近利太急于求成了,硬生生的把一个现在还只能算是司机的辅助驾驶功能宣传成了自动驾驶汽车。在把消费者的期望值提的很高的情况下,自然让人很难接受出现交通事故,破坏了消费者对自动驾驶汽车的第一印象。我们只有接受自动驾驶汽车也会出现问题,认可它是在逐步完善过程中,在这个过程中我们要完善相关法律和政策,去适应它的这个过程,去解决它在这个过程中所出现的社会问题,而不是去否定这种新生事物存在的合理性,这样才是推动这个行业发展的保障。 (责任编辑:陈亮) |